최종 업데이트 21.07.21 11:19

금리인상, 피할 수 없는 현실…빚더미 취약계층 어쩌나

1분기 변동금리 가계대출 1235.5조 금리 1%P 뛰면 이자부담 12조

저소득층 추가 이자부담 5000억이지만 다중채무자 많아 실제 부담 커

자영업자 대출은 850조 육박 한은 금리인상 고수…취약계층 별도 대비 필요

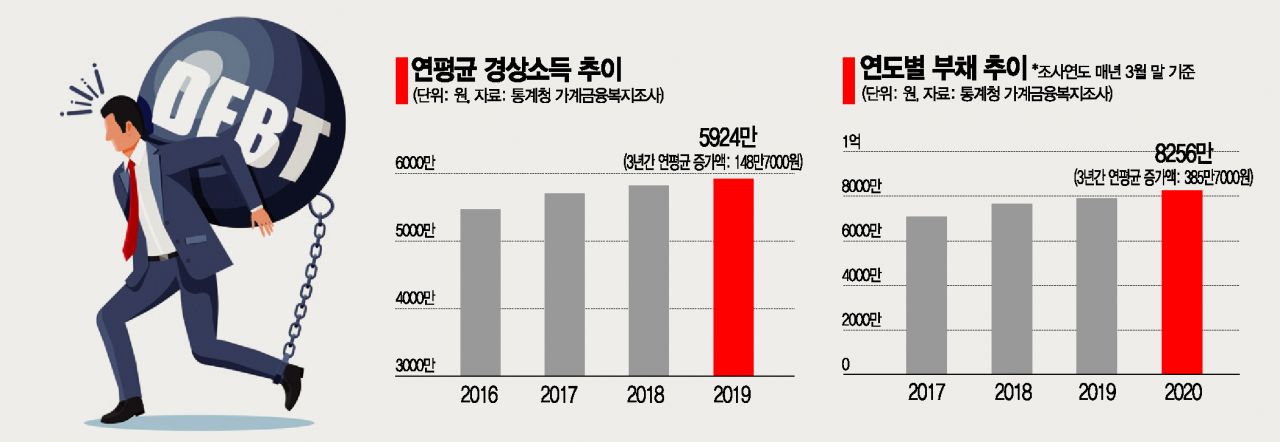

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행이 이르면 다음 달, 늦어도 연내 금리인상을 시사하면서 역대급으로 늘어난 빚부담을 가중시킬 수 있다는 우려가 나온다. 코로나19 이전에도 이미 빚이 늘어나는 속도가 소득증가율의 2.5배에 달했기 때문이다. 특히 생계 유지가 어려워 대출을 받았던 저소득층, 코로나19 사태로 소득이 급격히 줄어든 자영업자들의 이자 부담이 상당할 수 있다는 지적이다. 여기에 코로나19 신규 확진자가 연일 역대 최다를 기록하면서 취약계층의 어려움은 설상가상으로 커질 수 있다. 사회적 거리두기 강화로 경기상황이 다시 고꾸라질 수 있기 때문이다. 자산시장 과열을 고려해 금리를 올리더라도 취약계층 충격도 함께 고려해야 한다는 조언이 나온다.

금리 1%P 뛰면 가계 이자부담 12조원 늘어금리가 오르면 이자 부담이 늘어나는 것은 당연한 이치다. 21일 한국은행에 따르면 지난 1분기 말 기준 가계부채 규모는 1765조원이다. 주택담보대출·신용대출의 변동금리 대출 비중은 60~70%(1235조5000억원 규모) 수준이다. 변동금리대출 금리에 금리인상 부분이 고스란히 전가된다고 가정하면, 금리가 1%포인트 올랐을 때 1235조원 중 1%포인트 수준인 12조원 규모의 이자부담이 늘어나는 것을 알 수 있다. 금리가 0.5%포인트 오르면 6조원, 0.25%포인트 오르면 3조원가량의 이자부담이 늘어난다.

우리나라의 가계부채는 대부분 중산층 이상에 몰려 있다. 최근 가계부채가 급증한 것도 중산층 이상이 부동산이나 주식에 투자하기 위해 ‘영끌’한 게 계기가 됐다. 한은과 통계청의 ‘가계 소득분위별 대출금리 상승에 따른 이자부담 변동규모 시산치’를 보면, 금리를 1%포인트 올렸을 때 고소득층인 5분위 부담은 5조3000억원 늘어나는 반면, 1분위 부담은 5000억원 늘어나는 데 그친다.

하지만 저소득층일수록 이미 높은 수준의 대출이자를 부담하고 있는 경우가 많고, 3개 이상 금융기관에서 대출을 받은 다중채무자 비중도 크다는 점에서 취약계층 부채는 더욱 심각하다. 한은에 따르면 지난해 말 기준 취약 차주의 34.4%가 총부채원리금상환비율(DSR) 70% 이상이었다. 비취약 차주는 전체의 12.1%만 이에 해당됐다.

자영업자 대출 약 850조원 육박코로나19 4차 대유행은 이어지는 가운데 금리인상 직격탄까지 맞게 되는 자영업자 문제도 심각하다. 한은에 따르면 지난 3월 말 현재 전체 금융권의 자영업자 대출은 831조8000억원 규모다. 명목 국내총생산(GDP)의 40%를 넘어서는 수준으로, 전년대비 증감률도 올해 1분기 18.8%로 역대 최고를 기록했다. 자영업자 대출은 코로나19 사태가 시작된 지난해 3월 말엔 700조원 수준이었다.

은행권의 기업대출 잔액 중 개인사업자(자영업자) 대출 잔액으로 따져보면, 5월 말 현재 402조2000억원으로 400조원을 처음 넘었다. 자영업자의 은행 대출만 따져봤을 때 코로나19 사태를 겪은 1년6개월간 67조원 급증했다. 올 들어 증가한 자영업자 대출까지 합하면 850조원에 육박할 것으로 보인다.

특히 숙박음식·도소매·여가서비스 등에선 고금리대출 비중도 각각 7.0%, 6.5%, 5.1% 수준으로 높다. 저소득·다중채무자인 취약 차주는 숙박음식과 도소매 업종에 몰려 있는데, 자영업자 중 취약 차주 비중은 11.0%에 달한다. 정부의 소상공인 대출 등 금융지원 조치로 버티고는 있지만, 이마저도 정상화되면 연체율이 높아질 가능성도 있다.

부동산 과열 생각하면 금리인상은 불가피금리인상기로 전환하는 시점엔 항상 이와 같은 대출이자 부담에 대한 걱정이 있었다. 하지만 현재는 금리 인상을 피할 수 없다. 연 0.50%의 초저금리 기조가 지속돼 자산가격이 급등하고, 이로 인한 불평등과 격차도 무시할 수 없기 때문이다.

한은은 금리는 올리되, 저소득층을 지원하는 방침을 찾아야 한다는 입장이다. 이주열 한은 총재는 최근 "금리 정상화는 경기 회복을 전제로 한 것"이라면서도 "금리가 오르면 취약 부문에 대한 정책 지원은 계속될 필요가 있다"고 말했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- LOTTE BIOLOGICS Hosts Technology Development Forum to Foster Future Innovation

- Hanmi Highlights Next-Generation Obesity Pipelines at ObesityWeek 2025

- SK bioscience Earns 'A' Rating in KCGS ESG Assessment for Fourth Consecutive Year

- Huons N to Acquire Health Functional Food Manufacturer 'Biorosette'

- European Commission Grants Approval of Remsima IV Liquid Formulation, World's First Liquid Formulation of IV Infliximab

유튜브

사람들