최종 업데이트 21.07.06 11:11

"빚내서 집사라는 정부, 소득 양극화 더 키웠다"

[아시아경제 이광호 기자]빚 내서 집을 사도록 부추기는 정부의 주택금융정책이 집값 상승을 유발해 소득계층 간 격차를 더욱 키웠다는 주장이 제기됐다. 또 정책 실패로 인해 '살 수 없을 정도'로 치솟은 집 값에 무주택자들의 내집 마련을 어렵게 하고 관련 비용지출을 늘리는 부작용을 발생시키고 있다는 지적이다.

6일 유경원 상명대 경제금융학부 교수는 하나금융연구소에 기고한 '주택금융정책의 딜레마'라는 논단을 통해 "주택 소유를 촉진하는 주택금융정책이 주거비와 부채 상승으로 이어져 소득계층 간 격차를 확대하고 삶의 질을 악화시키고 있다"고 진단했다.

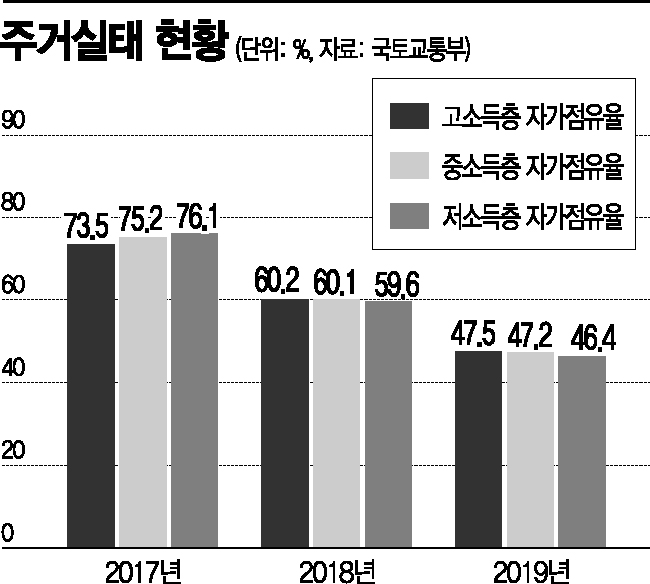

주택담보대출비율(LTV)이나 총부채상환비율(DTI) 등 주택금융 관련 규제에도 한도 내 빌릴 수 있는 자금에 대한 접근성이 높아 고소득층을 중심으로 주택담보대출이 늘고 주택 소유가 증가했다는게 유 교수의 판단이다.

유 교수는 "이같은 추세는 코로나19로 인해 낮게 유지된 이자율과 유동성의 확대로 3040 젊은층으로 확대되는 양상"이라고 언급했다. 실제 지난해 3040 세대를 중심으로 빚을 내 집을 사는 ‘영끌(영혼까지 끌어모음)’ 열풍이 불었다. 젊은 층의 ‘패닉바잉(불안감이 부추긴 매수행위)’ 현상 속 주택 매매수요도 급증했다.

그는 "빚을 늘리면서 주택소유가 확대되는 과정에서 집값이 급등해 무주택자의 주택 마련을 어렵게 하고 관련 비용 지출을 늘리는 부작용을 발생시키고 있다"고 우려했다.

빚 내서 집을 산 1주택자의 경우 집값 상승의 실질적인 혜택도 얻기 어렵다는 게 유 교수의 주장이다. 자본이득을 얻기 위해서는 현재 주택을 이용해 추가 담보대출을 통해 수익 실현이나 기존의 주택을 처분해야 하는데 다른 집값 역시 상승해 실질적인 주거서비스 저하가 나타날 수 있다는 것이다. 특히 집이 없는 무주택자들은 집값이 천정부지로 치솟아 결국 전·월세로 살 수밖에 없어 정부 정책이 주거비 격차 확대를 초래했다고 지적했다.

유 교수는 "실질적인 생활격차는 물론 주거비 부담과 높아진 원리금 상환부담으로 인해 소득 불평등이 확대되고 자산축적 기회는 감소될 것"이라며 "높아진 자산가격은 자산분배에 있어서 일부 개선효과를 가져올 수 있으나 장기적으로는 계층 간 부의 격차가 더욱 확대될 우려가 있다"고 지적했다. 이어 "향후 금리상승, 자산가격 급락, 경기침체 등으로 인해 부채를 통해 어렵게 주택을 마련한 계층이나 저소득 취약가구들이 보다 많은 위험에 노출될 것"이라고도 했다.

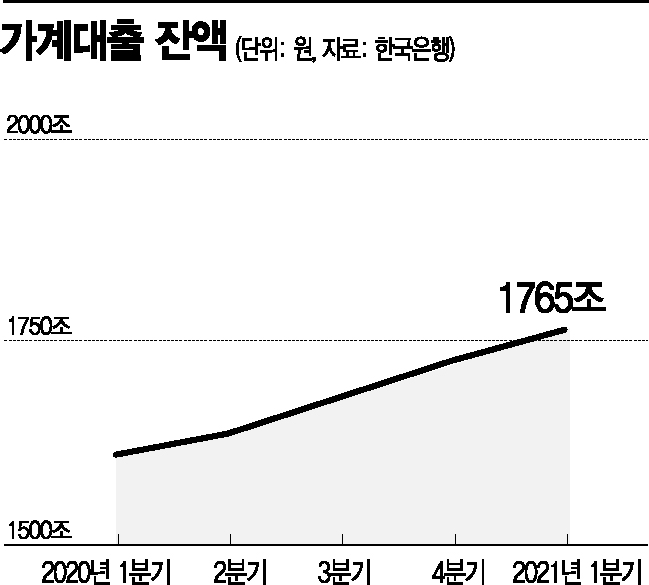

실제 가계부채는 하반기 한국 금융시장의 최대 아킬레스건이 될 것이라는 우려가 제기되고 있다. 한국은행에 따르면 올해 1분기 가계 빚은 사상 최대치인 1765조원에 달했다. 지난해 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 증가 속도는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 2번째다. 한은의 금융안정보고서에 따르면 1분기 가계부채 가운데 절반이 넘는 931조원이 주택구입 등의 목적으로 쓰였다.

유 교수는 "미국의 서브프라임 모기지 사태에서 보았듯 ‘모든 국민의 자가주택 보유’ 전략은 지속가능하지 않으며 부채에 기반한 주택금융정책 추진에는 한계가 있다"며 "부채와 자산가격 급등을 가져오는 주택금융정책에서 탈피해 실질적인 주거서비스 안정을 위한 정책으로 전환하는 것이 시급하다"고 조언했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- LOTTE BIOLOGICS Hosts Technology Development Forum to Foster Future Innovation

- Hanmi Highlights Next-Generation Obesity Pipelines at ObesityWeek 2025

- SK bioscience Earns 'A' Rating in KCGS ESG Assessment for Fourth Consecutive Year

- Huons N to Acquire Health Functional Food Manufacturer 'Biorosette'

- European Commission Grants Approval of Remsima IV Liquid Formulation, World's First Liquid Formulation of IV Infliximab

유튜브

사람들