최종 업데이트 21.08.24 15:27

'총량' 압박에 대출관리 나서는 금융사들…커지는 풍선효과 우려(종합)

[아시아경제 박선미 기자, 오현길 기자, 송승섭 기자]카카오뱅크와 삼성생명 등 대출 임계점에 다다른 금융사들이 대출 총량 관리에 나서면서 서민들의 ‘돈 가뭄’이 심화되고 있다. 금융사들이 대출을 줄이거나 금리를 인상하는 방안을 검토하면서다. 금융당국이 진화에 나서고 있지만 시장에서는 대출절벽과 풍선효과가 시작됐다는 반응이다.

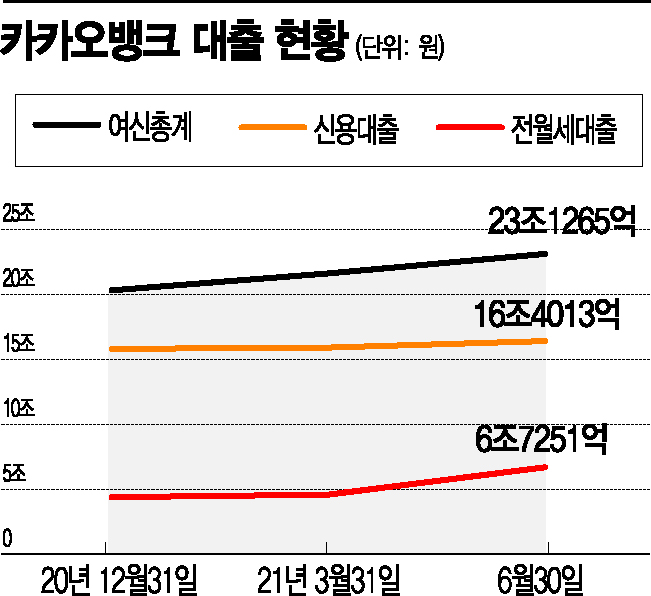

24일 금융권에 따르면 카뱅의 지난 6월 말 기준 가계대출 잔액은 23조1265억원으로 지난해 말 20조3132억원 대비 2조8133억원 증가했다. 증가율로 따지면 13.8%로 금융업계 최고 수준이다. 금융당국이 시중은행에 적용하고 있는 가계대출 증가율 목표치인 연 5~6%의 두 배 수준인 것은 물론 목표치 초과로 신규 주택담보대출 전면 중단을 결정한 NH농협은행의 증가율 7.1%를 크게 뛰어넘는다.

삼성생명 역시 6월 말 기준 가계대출 채권이 39조6012억원으로 지난해 말보다 1조6625억원(4.4%) 증가했다. 금융당국과 보험업계가 합의한 연간 가계대출 증가율 목표치 4.1%를 초과한 것이다. 상반기 보험업계 전체 가계대출 증가액 3조4000억원 가운데 삼성생명이 비중의 절반을 차지했다.

금융당국이 관리 강화를 압박하면서 카뱅은 대출 전면중단까지는 아니더라도 고신용자 대출을 줄이기 위한 개인 신용대출 한도 축소를 검토 중이다. 금융 소외 계층을 포용하기 위한 정책을 강조하는 금융당국의 요구에 맞춰 중금리대출을 확대하기 위해서라도 고신용자에 대한 대출한도를 줄이는 게 불가피하다는 판단에서다.

삼성생명도 타사 대비 주담대가 많아 대출 한도가 임계점에 달한 만큼 8월까지 대출 총량 목표를 맞추기 위한 대응책을 고심 중이다. 시장에서는 신규 대출 문턱 높이기와 우대금리 축소 등을 예상하고 있다.

저축은행·상호금융도 풍선효과 우려…"선제적으로 방지해야"

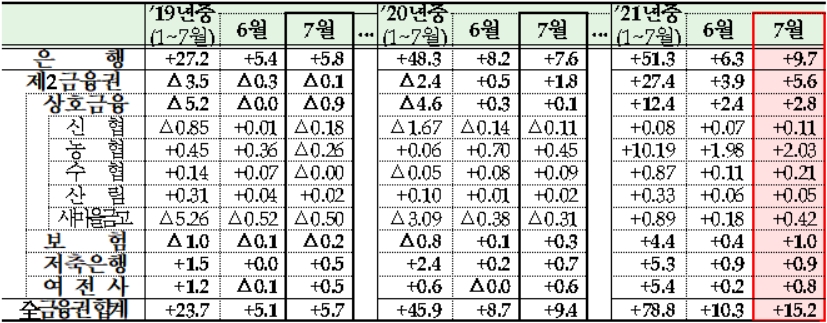

상황은 2금융권도 마찬가지다. 연초부터 시중은행들이 금리를 인상하고 대출한도를 축소한 여파로 올해 1~7월 2금융권의 가계대출은 27조4000억원 증가했다. 지난해 같은 기간 2조4000억원 감소했던 것을 고려하면 크게 불어난 것이다. 특히 상호금융 업권이 12조4000억원 늘어나며 업권 중 증가세가 가장 가팔랐다. 여전사와 저축은행도 각각 5조4000억원, 5조3000억원 늘었다.

카카오뱅크 같은 인터넷전문은행들은 정부의 포용금융 강화 방침에 따라 ‘중금리·중저신용자 대출 확대’라는 과제를 안고 있어 상반기 기준 가계대출 증가율이 업계 최고 수준인 13% 이상으로 치솟은 상태다. 업계 관계자는 "가계대출 증가율 목표치에서 중금리대출 부분은 일부 완화해주고 나머지 신용대출이나 마이너스통장은 가계대출 총량관리에 포함하고 있다"며 "인터넷은행은 아직 성장단계에 있고 규모가 시중은행에 비해 작아서 조금 편의를 봐주는 분위기"라고 전했다.

금융당국은 풍선효과를 차단하기 위해 2금융권에도 시중은행과 같은 규제를 적용한다는 방침이지만 대출절벽 등 부작용을 불러일으킬 거라는 우려가 크다. 금융당국은 현재 2금융권에도 연봉 내로 신용대출 한도를 제한해달라고 주문한 상태다. 시중은행에 해당 조치가 시행된 만큼 추가대출을 원하는 차주가 2금융으로 넘어가는 수요를 막으려는 조치다. 그러나 업계에서는 관련 조치가 풍선효과를 막을 수 있을 만큼 파급력이 크지 않을 거라는 의견이 많다. 저축은행은 연봉 대비 1.2~1.8배까지 대출을 취급하긴 하지만 실제로 받는 경우가 극히 드물기 때문이다.

그럼에도 금융당국의 압박에 저축은행은 자체적인 가계대출 관리 대책을 고심하는 모양새다. 일방적인 대출상품 중단을 고려하는 곳은 없지만 대출한도를 줄이거나 심사 시 컷오프 기준을 까다롭게 두는 게 대표적이다. 이 경우 금융 취약계층이 대부회사나 P2P 업체로 몰려갈 가능성도 있다. 풍선효과를 막기 위해 실시한 정책이 또 다른 풍선효과를 만드는 것 아니냐는 지적이 나오는 이유다.

성태윤 연세대 경제학과 교수는 "1금융과 2금융은 기본적으로 규제가 어느 정도 같아야 한다"며 "이번 대책과 별개로 불법사금융이 커지는 풍선효과가 우려되는 만큼 금융당국이 방안을 고려해야 한다"고 조언했다. 그러면서 "지금 단계에서는 금리 등 여러 조건을 조정할 필요가 있어 보인다"고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- LOTTE BIOLOGICS Hosts Technology Development Forum to Foster Future Innovation

- Hanmi Highlights Next-Generation Obesity Pipelines at ObesityWeek 2025

- SK bioscience Earns 'A' Rating in KCGS ESG Assessment for Fourth Consecutive Year

- Huons N to Acquire Health Functional Food Manufacturer 'Biorosette'

- European Commission Grants Approval of Remsima IV Liquid Formulation, World's First Liquid Formulation of IV Infliximab

유튜브

사람들