최종 업데이트 22.02.19 15:47

[코리아루트] '태조의 천도'‥ 정치 권력과 상인 세력

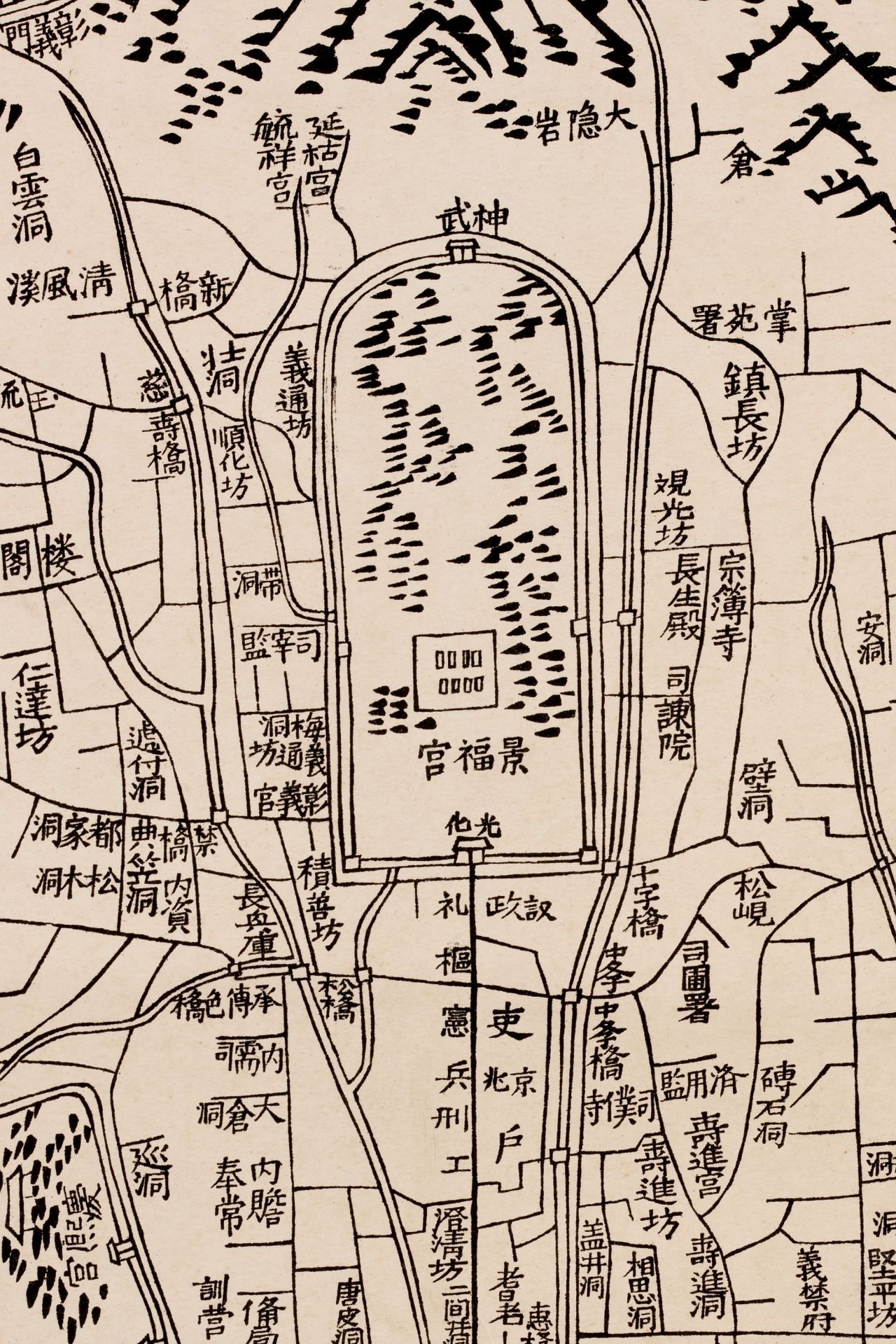

[아시아경제 라영철 기자] 조선을 건국한 태조는 1394년에 수도를 옮기면서 고려의 도읍지였던 개성(개경)에 거주하는 주민을 서울로 이주시킨다.

지난 왕조의 기반을 무너뜨리고 새 나라의 토대를 마련하기 위한 정치적 결단이자 국가 규모의 정책사업이었다.

개성을 중심으로 얽혀 있던 고려 지배층인 권문세족의 재력과 권력 행사도 천도의 영향을 당연히 받게 된다.

개성의 상업 세력은 고려 지배층의 권력 행사를 지지하는 가장 강력한 토대였다.

고려시대 개성은 수십만의 인구가 정주하는 수도이자, 국내 상업은 물론 중국 송나라와 일본, 아라비아 국가와 교역하며 무역으로도 번성을 구가한 큰 도시였다.

국내 상업과 대외무역이 연계되면서 교환경제가 발전을 거듭하는 가운데 왕실과 권문세족이 상업에 개입하고, 이 특권층과 연계된 상인이 유통계를 장악하고 있었다.

그런데 이제 새로운 정치세력이 상인을 포함한 개성주민을 강제로 서울에 이주시키면서 개성의 상인 세력은 그 영향력을 잃어갔다.

천도 5년이 지난 1399년에 개성으로 수도를 다시 옮기면서 이전 왕조의 경제기반을 무너뜨리기 위한 이주정책이 주춤했다.

하지만, 그 6년 뒤인 1405년에 태종이 서울로 재천도를 단행하면서 개성의 상권은 다시 쇠퇴의 길로 내몰린다.

■ 경기도 상권과 시전 상인

문헌에 따르면, 당시 한강과 임진강이 흐르는 경기지역은 서울로 향하는 수로 교통의 요지였다.

서울과 인접한 한강 유역에 자리 잡은 광주의 송파와 사평, 남한강 유역에 위치한 여주 백애촌, 임진강 지역의 징파도와 고량포가 대표적인 상업 포구였다.

지금도 경기도 광주와 서울 송파는 중부고속도로, 수도권 외곽순환고속도로, 경춘고속도로, 올림픽대로가 인접해 사통팔달의 교통 요지로 꼽히고 있다.

경기만 일대의 수산물과 소금 생산 해역, 동북부 지역의 임산물 산지, 한강 연안과 평야지대의 곡물 생산지가 수로 요지의 포구 영향권 아래 놓여 있었다.

이런 입지 때문에 경기도 내 포구는 상업의 중심지로 떠오른다.

경기지역 상품 거래를 활성화하고 지역 내 장시(場市)를 전국 유통망과 연계해 상업 발전을 이끈 다수의 상인은 경기도 곳곳에 근거지를 두고 활동한 보부상들이었다.

조선 전기에는 단순히 '행상'이라 불렸던 이들은 일정 권역 내 오일장을 돌며 생산자와 소비자를 이어주고 물품을 유통했다.

상인조합을 결성해 조직을 갖추고 엄격한 규율 아래 상업 활동을 펼쳐나갔으며, 일부는 전국 장시를 무대로 상행위를 펼치기도 했다.

그 행로에서 고을 사정과 정보를 전하는 문화 전파자 역할도 맡았다.

경기지역에 장시가 열리면 지방의 물자가 이곳에서 활발하게 유통돼 서울로 반입되는 양이 줄어들 수밖에 없었다.

소비도시인 서울은 외부에서 물자가 지속해서 유입되지 않으면 도시 유지가 어려운 곳이었다.

이를 고려해 조정에서는 경기도 백성들이 생산품을 가지고 서울을 드나들며 물물교환이나 매매를 하도록 했다.

또한 경기지역의 장시 설립을 다른 지방보다 한층 엄격하게 금지했다.

하지만 이런 조치에도 불구하고 16세기 후반에는 곡물과 어염, 수공업 제품 거래를 중심으로 한 소규모 장시가 나타났다.

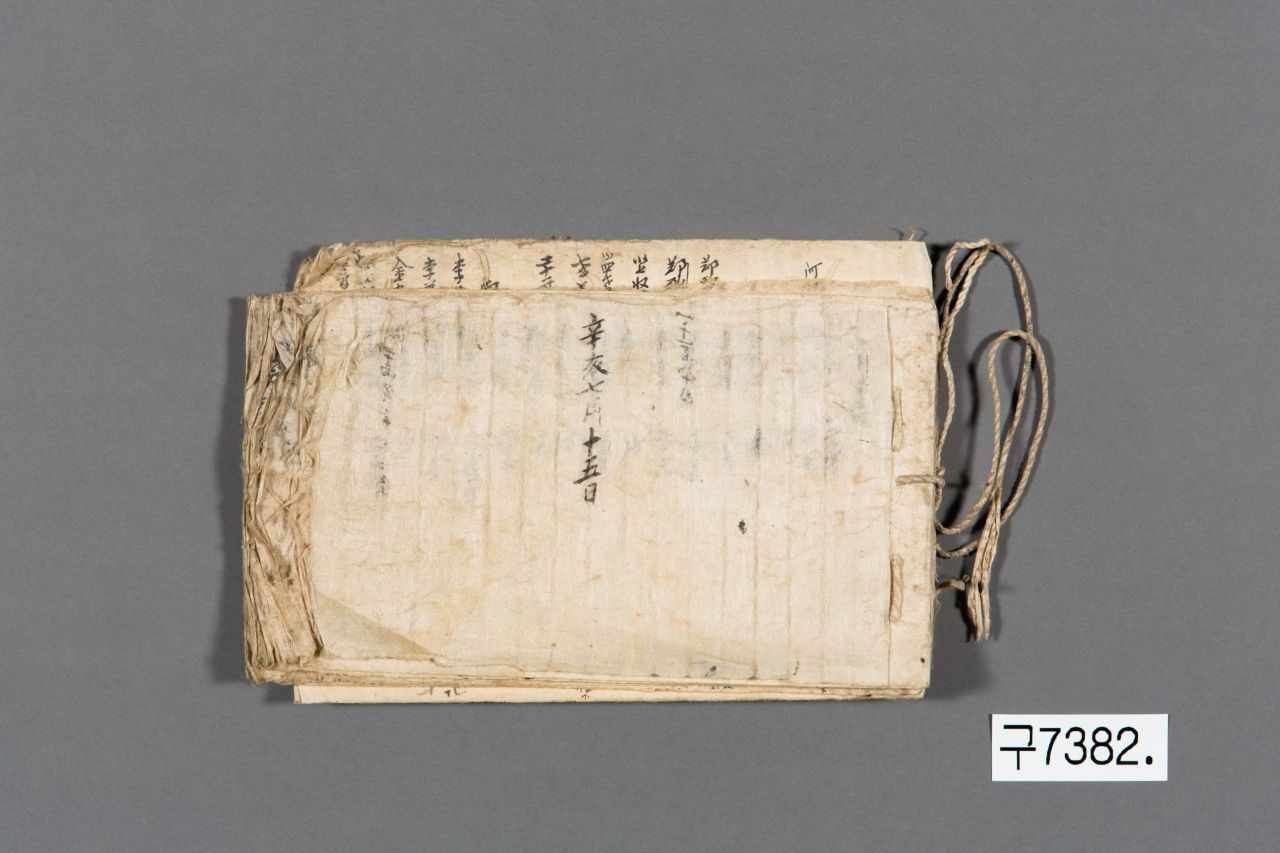

비변사에서 임금에게 아뢰었다. "경기도에 함부로 시장을 열지 못하도록 했는데, 이는 경기 백성이 토산물을 서울에 가져와 사고팔게 해, 물품 생산과 유통, 소비 면에서 서울과 경기가 서로 의지할 수 있도록 하려는 데 따른 조치였습니다. 그런데 근래 경기지역에 시장이 들어서고 그 수가 차츰 많아져 서울로 물자가 유통되는 길이 이전만큼 원활하지 않습니다. 그러니 경기 감사에게 명령을 내려 개성 이외의 경기지역에서 열리는 시장은 모두 폐쇄하도록 하는 것이 마땅할 듯합니다." - 『선조실록』 129권, 선조 33년(1600) 9월 26일

'금난전권(禁亂廛權)'은 조선 후기에 난전(亂廛)을 규제할 수 있도록 나라로부터 부여받은 시전(市廛)의 특권이다.

국역의 의무를 지닌 육의전과 시전 등에 일부 상품을 독점해서 판매할 수 있는 허가를 부여한 것이다.

상층 지배층과 시전 상인 외의 대다수 백성에게는 금난전권은 불편한 정책이었다

시전 상인은 왕실과 관아에 필요한 물품을 조달하고 반대급부로 물품의 고유 전매권을 소유했다.

이는 전매품으로 인한 독점 가격 책정이 공고화하면서 물가를 상승시켜 백성의 살림살이 형편을 어렵게 했다.

영세한 소상인과 물품 판매 허가 등록이 돼 있지 않은 난전이 영업하는 데 곤란을 겪었고, 민간 수공업자는 원료나 재료 구매에 지장을 받았다.

시전 상인이 금난전권을 휘두를수록 그 외의 상인층과 소비자의 불만이 고조됐으며 저항도 거세졌다.

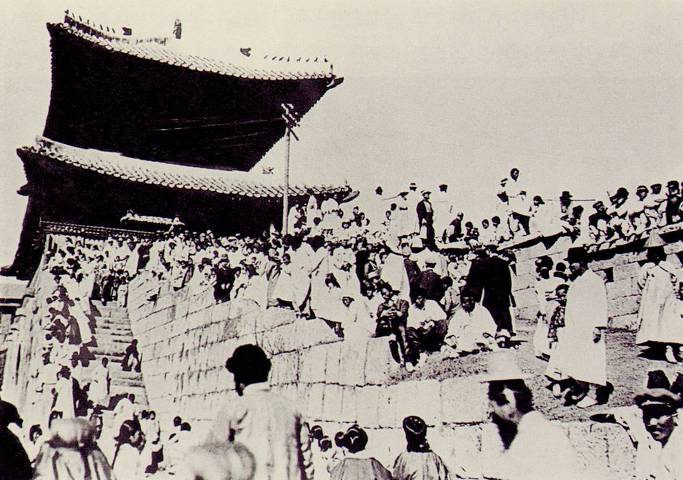

■ 송파 상인의 전국 유통망 장악

19세기 초 송파 장시는 전국 15대 장시의 하나로 꼽혔다. 전국 각지의 물품이 송파장에 모이고 팔려나갔다.

"임금께 진상하는 꿀단지도 송파를 거친다"는 말이 나올 정도였다.

송파 상인은 주로 시기와 지역 간 가격 차이를 이용한 매점매석으로 큰 이윤을 남겼다.

삼남과 동북부 지방에서 생산하는 어물과 곡물, 담배, 목면 등을 사서 모은 뒤 가격이 오를 때 이를 판매했다.

송파장에는 세 부류의 상인이 드나들며 물품을 거래했다. 인근에 거주하며 직접 재배한 채소나 과일, 곡물을 들고 나온 농부가 장사치를 했다.

옹기와 농구 등의 제품을 처분하려고 좌판을 벌인 영세 수공업자가 생산자이면서 상인이기도 했다.

상품 생산자의 물건을 받아 서울로 가져가 판매하는 소상인들의 발길도 끊이지 않았다.

영세 상인에 속하는 이들은 시전 상인에 의해 종종 난전의 대상으로 지목돼 단속당하는 처지에 놓였다.

전국 지방을 돌며 물건을 파는 행상도 송파장을 드나들었다.

개인의 경제력을 바탕으로 송파에 근거지를 둔 사상도고 (私商都賈)는 송파장을 전국적 장시로 성장시킨 주역이다.

사상도고 난전뿐 아니라 전국의 지방 장시를 연결해 물품을 유통하는 등 여러 방법을 통해 부(富)를 축적하는 장사치 집단이었다.

이들은 금난전권을 근거로 한 시전 상인들의 독점행위에서 비롯됐다.

비변사에서 임금에게 아뢰었다. "내외內外 어물전을 운영하는 시전상인들에 따르면, 파주와 송파, 삼전도 상인들이 조정의 금지를 무시하고 도성으로 들어오는 어물을 모두 도거리해서 가격을 조종하고 있다 합니다. 그러니 법에 따라 이런 부당한 상행위를 금지해달라고 청했습니다." - 『비변사등록』 198책, 순조 7년(1807년) 1월 23일

송파 상인들은 생산지나 향촌 장시까지 발품을 팔아 물품을 대량으로 구입해 처분하기도 했다.

이들은 수도권 지역 사상들과 일정한 상거래 네트워크를 조성했다.

서울의 칠패시장과 이현시장 상인, 양주의 누원점 상인, 포천의 송우점 상인과 연계해 유통망과 판매망을 구축하고, 때로는 담합을 통해 물량을 조절하고 가격 조정을 꾀했다.

송파 상인들은 이 연계망을 바탕으로 세력을 확장하며 서울의 시전 상인을 압박해 상품 유통과 판매에서 점차 우위를 점해갔다.

송파장은 18세기를 전후한 시기에 개설됐지만, 이후 급속한 발전을 보여 1750년대에 이르러 서울 시전을 위협하는 상권으로 부상했다.

참고·인용: 경기도사 [경기문화재단]사진: 국립중앙박물관·서울역사편찬원

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- LOTTE BIOLOGICS Hosts Technology Development Forum to Foster Future Innovation

- Hanmi Highlights Next-Generation Obesity Pipelines at ObesityWeek 2025

- SK bioscience Earns 'A' Rating in KCGS ESG Assessment for Fourth Consecutive Year

- Huons N to Acquire Health Functional Food Manufacturer 'Biorosette'

- European Commission Grants Approval of Remsima IV Liquid Formulation, World's First Liquid Formulation of IV Infliximab

유튜브

사람들