최종 업데이트 22.01.04 14:01

대출 옥죄기에 대선까지…부동산 '안갯속'

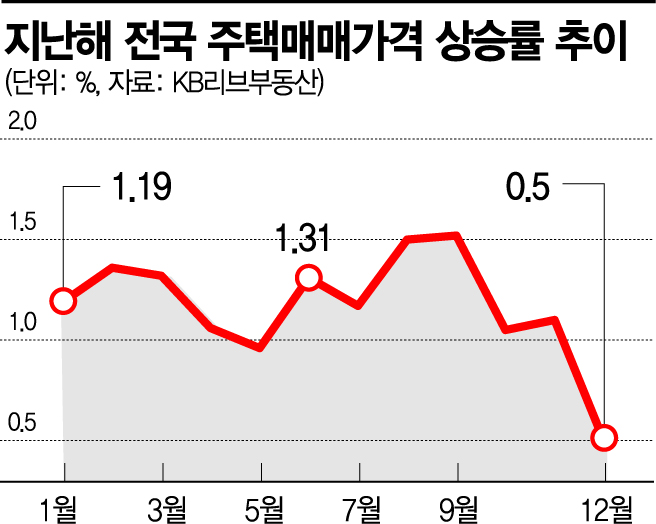

[아시아경제 김혜민 기자] 올해 부동산 시장의 전망은 사실상 시계제로다. 지난해 하반기부터 이어진 집값 상승세가 한풀 꺾이고 있는 상황에서 대선까지 겹치면서 시장에 직접 영향을 미칠 여야 대선 후보 진영간 정책의 방향성 자체도 양 극단으로 갈려 있기 때문이다. 이같은 주요 변수의 불확실성이 해소되기 전까지는 추세적 하락이냐, 상승 반등이냐 여부를 점치는 것 자체가 어렵다는 것이 시장의 관측이다.

일단 금융 이슈와 대선이 앞으로의 집값 향방을 가를 최대 변수라는 데에는 이견이 없다.

대출규제와 금리인상으로 대표되는 금융 이슈는 최근 집값 상승세를 멈추게 한 요인으로 지목된다. 금융당국의 대출규제로 대출을 받기 까다로워진 상황에서 한국은행이 지난해 하반기 기준금리를 두차례 올리자 금융 부담 탓에 집을 사겠다는 사람이 확 줄었기 때문이다.

이런 흐름은 올해 더 강화될 전망이다. 대출규제 중 하나인 총부채원리금상환비율(DSR)은 당장 이달부터 규제 강도를 높여 시행된다. 모든 금융권의 대출 총액이 2억원을 초과하는 경우 ‘DSR 40%’ 규제가 적용된다. 대출 규모가 연간 원리금 상환액이 연소득의 40%를 넘지 않는 선에서만 가능해진다는 얘기다. 7월부터는 대출 총액이 1억원을 넘는 경우 이 규제를 적용받는다. 지금보다 대출받기가 더 어려워질 가능성이 크다.

금리도 지금보다 더 오를 것이라는 전망이 지배적이다. 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 3차례 금리인상에 나설 가능성을 예고하면서 한국은행 금융통화위원회 역시 2~3차례 추가 기준금리 인상에 나서는 시나리오가 점쳐지고 있다. 기준금리 인상은 주택담보대출 등 시중 대출금리 상승으로 이어진다. 이처럼 대출규제에 금리부담까지 더해져 집값 매수세가 더 꺾일 수 있다는 분석이다.

하지만 시장 내재적으로는 섣불리 추세 하락을 점치기 어려운 상승 요인이 있다. 우선 서울의 주택 공급부족 현상이 올해 역시 계속된다. 부동산R114에 따르면 올해 수도권 입주예정 물량은 16만6897가구로 지난해 대비 4000가구 늘어나지만, 집값의 바로미터로 불리는 서울로 범위를 좁히면 얘기가 달라진다. 올해 입주물량이 2만520가구로 오히려 지난해보다 1만1500가구나 급감한다.

공급을 늘리기 위해 재개발·재건축 등 정비사업과 3기 신도시가 추진되고 있지만 실제 입주로 이어지려면 최소 5년 가량이 소요될 예정이다. 그 전에는 사업이 추진될 때마다 집값을 자극하거나 토지보상금이 대거 풀리면서 다시 부동산 시장으로 유입될 가능성이 크다.

7월 이후 계약갱신청구권을 사용한 전세 매물이 시장에 나오면서 전셋값 급등이 예상되는 가운데 전세시장 불안이 매매시장에 영향을 미칠 수도 있다. 전셋값이 급격히 오르면 반전세로 임대차 시장에 남을 수도 있지만 아예 주택 매매를 택할 수 있기 때문이다. 입주예정 물량이 풍부하다면 전셋값 상승을 방어할 수도 있지만 전국 집값을 이끄는 서울의 경우 그 효과를 기대하기 어려운 상황이다.

무엇보다 집값의 확실한 방향성은 결국 3월 대선 이후 가늠할 수 있을 것으로 보인다. 실제로 대선 이후로 매도나 매수를 미루면서 상황을 지켜보려는 시장 참여자들이 상당수다. 대선 이후, 늦어도 차기 정부가 본격 구성되는 6월 이후에는 시장의 흐름이 명확해질 수 있다는 얘기다.

여경희 부동산R114 수석연구원은 "매수자가 줄어들지 않은 상황에서 정부 정책으로 부동산 거래를 억제하고 있는 만큼 선거 전까지는 주택시장이 침체될 수밖에 없다"며 "결국 차기 정부의 부동산 정책 방향에 따라 시장 분위기도 달라지게 될 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- Celltrion receives U.S. FDA approval for EYDENZELT, biosimilar referencing EYLEA

- FDA approves expanded pediatric indications for YUFLYMA and unbranded adalimumab-aaty in the United States

- Hanmi's Next-Gen EZH1/2 Dual Inhibitor Demonstrates Safety and Anti-tumor Activity in Phase I Study

- Boryung Successfully Concludes 2025 Humans In Space Youth Final Competition

- "Avantor Commits to Supporting Next-Generation Bio Ecosystem Across Asia"

유튜브

사람들