최종 업데이트 21.03.15 12:02

'가짜농부' 입증 가능한가…농지 강제처분 실현가능성은

정부가 한국토지주택공사(LH) 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해 ‘농지 강제 처분조치’를 추진하겠다고 밝히면서 실현가능성에 관심이 모아지고 있다.

15일 정부는 LH·국토교통부 직원을 대상으로 한 정부합동조사단의 1차 조사에서 적발된 투기 의심자 20명에 대해 "수사 결과에 따라 신속하게 농지 강제 처분 조치를 추진하겠다"고 밝혔다.

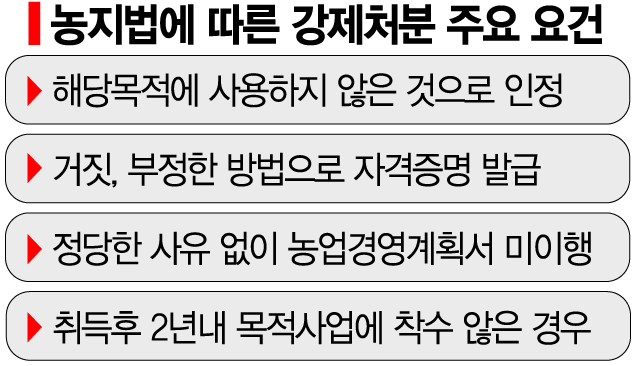

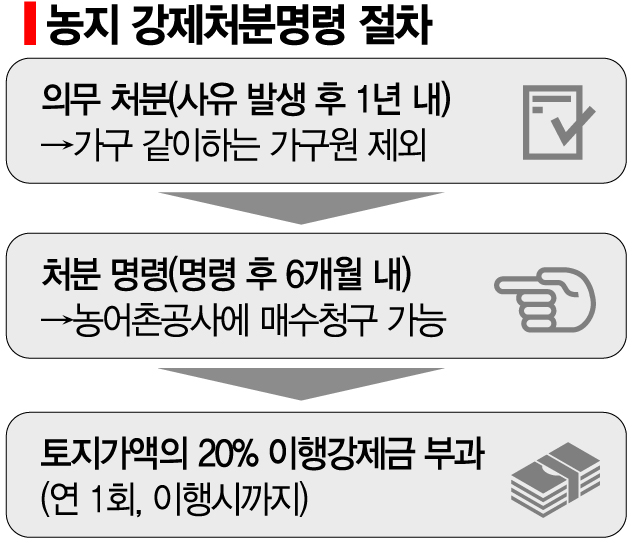

농지 강제 처분이 가능한 법적 근거로는 "농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다"고 명시한 농지법 제6조가 꼽힌다. 농지법 제10조도 "내부정보를 활용한 투기 목적 취득 등으로 판명되는 경우, 지자체장은 농지소유자에게 처분의무 부과할 수 있다"고 돼 있다. 처분 의무기간(1년) 내에 처분하지 않을 경우 처분 명령을 따를 때까지 매년 이행강제금으로 해당 농지 토지가액의 20%를 부과하는 식이다.

다만 전문가들은 비농업인의 농지 소유와 실경작 유무를 따지기 쉽지 않다고 지적한다. 농업 현장이 고도로 외주화·세분화돼 있어 ‘진짜 영농인’을 가려내기가 어렵다는 것이다.

사동천 홍익대 법학과 교수는 "논농업의 경우 농업인이라 할지라도 실제 스스로 농사짓는 경우는 10%가 되지 않는다"면서 "농약·비료 등은 드론 등 외부업체에 맞기고 영농인 본인은 농지 봇물 관리 정도만 하는 경우도 있다"고 설명했다. ‘내부정보를 활용한 투기 목적’을 가려내는 일은 전문적인 수사의 영역이고, 이 역시 입증이 쉽지 않다.

설사 ‘자백’ 등으로 강제 처분의 근거를 마련한 경우라도 처분 과정이 까다롭다. 투기 의혹 관련 토지들은 모두 토지거래허가구역으로 묶여 있어 거래를 통한 자율적인 처분이 사실상 불가능하기 때문이다.

농어촌공사 매수를 요청할 수 있지만 이마저도 쉽지 않다. 공사의 매입기준 가격이 개별공시지가로 시세보다 훨씬 낮기 때문이다.

향후 재산권 침해를 놓고 토지주와 정부간 소송이 발생할 경우, 정부가 법적으로 불리한 입장에 놓일 가능성도 있다. 2019년 대법원은 상속받은 농지는 상속인이 직접 농사를 짓지 않더라도 처분할 필요 없이 계속해 소유할 수 있다고 판결했다. 상속농지에 관한 다툼이긴 했으나, 그 판결 취지가 ‘농사를 짓지 않아도 농지를 계속해 소유할 수 있다’는 대법원의 첫 판단이어서 파장이 컸다.

사 교수는 "대법원 판결의 핵심은 비농업인의 농지를 처분하게 할 수 있는 법률조항이 없다는 것"이라면서 "농지 처분을 강제하는 별도의 입법 규정 마련이 필요하다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- Daewoong Pharmaceutical and Salipro Biotech, Collaboration Agreement to Advance Development of Novel Therapeutics

- “Uncertain international circumstances and enlightened self-interest help prevent greater losses.”

- Lunit Study in Radiology Highlights Trust Gap Between Radiologists and AI in Breast Cancer Screening

- U.S. FDA grants interchangeable designation to YUFLYMA, Celltrion's biosimilar to Humira

- K-Beauty Trouble-Care Leader 'Fation' Debuts Nosca9 Deep Pore Cleanser in the U.S

유튜브

사람들