최종 업데이트 21.12.25 16:47

[위크리뷰]내년 1분기 전기료 동결…생산자물가 13년 만에 최대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 전월세 가격 안정을 위해 임대료를 5% 이내로 인상하는 집주인에게 양도소득세 비과세 요건을 대폭 완화한다. 공공물가 인상 억제 기조에 따라 내년 1분기 전기요금은 동결키로 했다. 국제유가와 원자재 가격 상승 영향으로 지난달 국내 생산자물가지수는 13년 만에 최대폭으로 올랐다.

◆상생임대인, '양도세 비과세' 실거주 요건 2년→1년=정부는 20일 청와대에서 문재인 대통령이 참석한 가운데 '2022년도 경제정책 방향'을 발표했다. 전·월세 가격과 물가 등 서민경제 안정에 고삐를 쥐겠다는 게 골자다.

우선 상생임대인이 임대계약을 2년 간 유지하면 양도소득세 비과세 특례적용을 받기 위한 실거주 요건인 2년 중 1년을 충족한 것으로 인정한다. 다만 이는 한시적 특례로, 올해 12월20일부터 내년 12월31일 사이 신규·갱신계약이 체결된 경우에 한하며 1가구1주택자 보유주택·임대개시 시점 공시가격 9억원 이하 주택에만 해당된다.

상생임대인은 신규·갱신계약시 임대료를 직전계약 대비 5% 이내에서만 인상한 임대인을 말한다. 여기에서 '직전계약'은 ▲기존 임대차계약 존재 및 기존계약을 ▲1년6개월 이상 유지한 경우에 한정한다. 주택매수 후 신규로 체결한 임대차계약이나 주택 매수시 승계받은 임대차계약은 제외된다.

이와 함께 최근 신규 임대차 계약시 전세에서 반전세(보증금+월세) 전환 사례가 확대됨에 따라 임차인의 월세부담을 줄이기 위한 월세새액공제율을 2022년 한시적으로 높인다. 현행법(조세특례제한법 제95조의2)은 총급여액이 7000만원 이하인 무주택자를 대상으로, 국민주택규모(85㎡) 이하 또는 기준시가 3억원 이하인 주택요건을 충족할 경우 월세세액공제 혜택을 준다. 공제율은 총급여액 5500만원 이하 12%·5500만원 초과 10%인데, 이를 각각 12%·15%로 상향한다는 것이다.

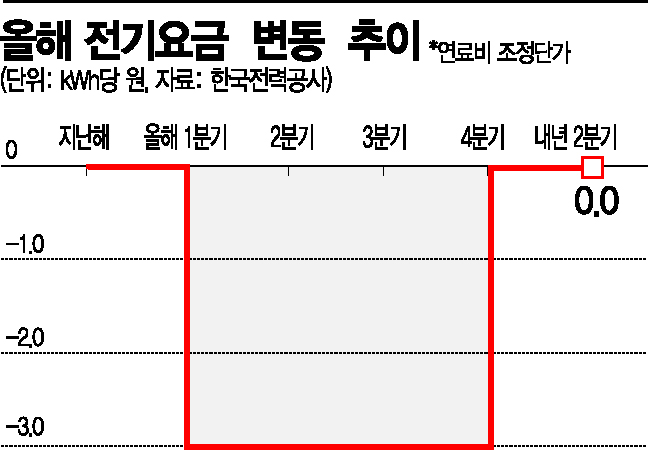

◆내년 1분기 전기요금 또 동결=한국전력은 내년 1~3월 최종 연료비 조정단가를 kWh당 0원으로 적용하기로 했다고 20일 발표했다. 올해 4분기와 같은 수준을 유지한다는 얘기다.

앞서 한전은 연료비 상승·하락분을 분기마다 전기요금에 반영하는 '연료비 연동제'를 통해 내년 1분기 연료비 조정단가를 kWh당 29.1원으로 산정했다. 한전에 따르면 내년 1분기 연료비 반영 기간인 지난 9~11월 유연탄 가격은 세후 기준 평균 ㎏당 181.81원으로 직전 3개월 대비 20.3% 올랐다. 액화천연가스(LNG)는 ㎏당 832.43원, BC유는 ㎏당 661.27원으로 각각 38.4%, 15.1% 상승했다. 이는 직전 1년간 평균 연료비 대비 61.6% 뛴 수준이다.

한전은 조정단가의 10분의 1 수준인 분기별 조정폭 최대한도 kWh당 3원을 적용한 전기료 인상안을 정부에 제출했으나 정부의 유보권 발동으로 동결을 결정했다. 정부는 "국제 연료가격이 급격히 상승한 영향으로 조정 요인이 발생했지만 코로나19 장기화와 높은 물가 상승률 등으로 국민생활의 안정을 도모할 필요가 있다"며 동결 배경을 설명했다.

결과적으로 올초부터 시작된 연료비 급등에도 불구하고 한전은 올해 전기요금을 1원도 올리지 못하게 됐다. 전기요금에 연료비 상승분을 반영하지 못하면서 142조원 규모의 부채를 안고 있는 한전의 재무 부담은 더욱 가중될 전망이다.

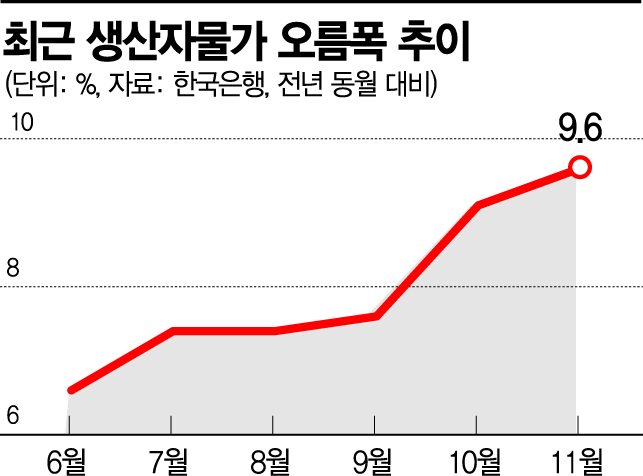

◆생산자물가지수, 13년 만에 최대폭 상승=한국은행이 21일 발표한 11월 생산자물가지수는 112.99(2015년 기준 100)로, 1년 전보다 9.6% 올랐다. 상승폭은 2008년 10월(10.8%) 이후 13년1개월 만에 가장 컸다. 생산자물가지수는 지난 4월부터 8개월째 역대 최고 기록을 이어가고 있다. 전월 대비로는 0.5% 올랐다. 생산자물가 급등은 국제 유가와 원자재 가격 상승 영향이 컸다.

품목별 등락률을 보면 공산품이 0.5% 상승했다. 공산품 중 석탄·석유제품(3.8%) 상승률이 가장 높았고, 제1차 금속제품과 화학제품도 각각 0.9%, 0.7% 올랐다. 전력·가스·수도·폐기물 부분 물가도 1.8% 상승했다. 반면 컴퓨터·전자 및 광학기기는 0.2% 하락했다. 세부 품목별로는 경유(3.1%), 휘발유(6.2%), 플라스틱파이프(17.3%), 합금철(19.5%), 배추(53.5%) 등이 한 달 전보다 상승했다.

◆부동산 금융취약성 '역대 최고'…자산가격 조정위험 확대=부동산과 소득의 괴리를 나타내는 부동산 금융취약성지수가 한계치에 다다른 것으로 나타났다. 지난 3분기 가계와 기업 등 민간부채가 3343조원으로 국내총생산(GDP)의 2.2배까지 치솟은 상황에서 부동산으로의 자금 쏠림이 특히 심해진 결과다.

한은이 23일 발표한 '2021년 12월 금융안정보고서'에 따르면 부동산 금융취약성지수(FVI)는 100으로, 통계 작성이 시작된 1996년 이후 최고치를 기록했다. 해당 지수는 최고치를 100, 최저치를 0으로 설정해 실물경제 대비 자산가격이 얼마나 높아졌는지를 보여주는데, 소득과의 격차가 최대로 벌어졌다는 의미다. 한은에 따르면 지난해 1분기 82.1에 불과했던 지수는 지난해 3분기 90을 기록한 후 올해 1·2·3분기 모두 오름세를 이어가고 있다.

부동산부문 지수는 소득 대비 주택가격 비율, 주택가격 상승률, 중대형 상가임대료 상승률을 고려해 산출한 것이다. 주택을 비롯한 상가 등 모든 부동산이 고점을 찍었다는 것이다. 한은 관계자는 "소득에 비해 주택 가격이 심하게 올라가면 부동산 관련 부채로 인해 경기 불황이 올 수 있는 확률이 높아진다"고 설명했다.

한은은 기준금리 인상 등 대내외 충격이 발생할 경우 가계대출 부실규모가 10조원에 육박할 것으로 내다봤다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

아시아경제 관련뉴스해당 언론사에서 선정하며 언론사 페이지(아웃링크)로 이동해 볼 수 있습니다.

전체 뉴스 순위

칼럼/MG툰

English News

- LOTTE BIOLOGICS Hosts Technology Development Forum to Foster Future Innovation

- Hanmi Highlights Next-Generation Obesity Pipelines at ObesityWeek 2025

- SK bioscience Earns 'A' Rating in KCGS ESG Assessment for Fourth Consecutive Year

- Huons N to Acquire Health Functional Food Manufacturer 'Biorosette'

- European Commission Grants Approval of Remsima IV Liquid Formulation, World's First Liquid Formulation of IV Infliximab

유튜브

사람들